タイトルのとおりあきらめないお話。

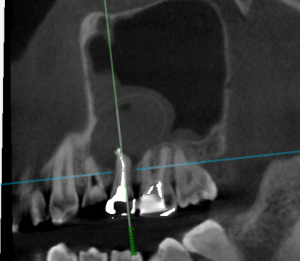

術前では病巣もおおきく、まあ、抜歯という判断も妥当と思われなくもない。前医では抜歯してインプラントを勧められたそうです。パノラマレントゲンでも大きな病巣がありそうだし、CTでも上顎洞の半分を占めそうな勢いのある病巣がみられます。ただし、歯に破折はなく、動揺もそれほどではない。また、文献的には病巣の大きさはたいして予後を大きく左右する因子でもないので、しっかりと診断して治療をすれば問題ないのではと思われました。今回の症例では左上の4番も失活していました。また。根尖の大きさにも問題がありました。根尖の大きさの問題を解決する手段はMTAの使用しかないのではないかと思われます。逆にいうとガッターパーチャーで根充する保険治療では治癒しないと思われます。(カスタムコーン テクニックとかあるのですが、予後が不安すぎて、、)この症例もきちんと根管洗浄してMATでの根充を行い経過を観察しています。まだまだ。骨の不安定な所もありますが、臨床的な症状は根管充填直後から消失し経過は良好ではないかと思っています。CTでも大幅な改善を認めています。

逆根充とは、文字通り根っこの治療が口の中から無理な場合に行うものです。特に、何か理由があって歯冠補綴物がはずせない場合や、難治性の根管治療の場合に行う手術です。外科的に根っこの外からお薬を詰めます。従来の方法では肉眼で行うので、かなり予後も悪かったのですが、現在では顕微鏡下でおこなうことで、予後も格段に良くなりました。

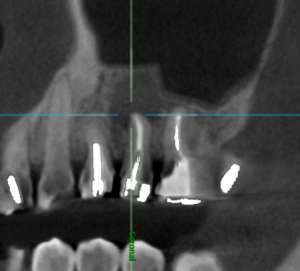

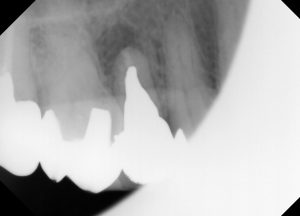

逆根充とは、文字通り根っこの治療が口の中から無理な場合に行うものです。特に、何か理由があって歯冠補綴物がはずせない場合や、難治性の根管治療の場合に行う手術です。外科的に根っこの外からお薬を詰めます。従来の方法では肉眼で行うので、かなり予後も悪かったのですが、現在では顕微鏡下でおこなうことで、予後も格段に良くなりました。 右の写真の方も黄色に示した場所に膿がたまっていて、痛みがあるとのことでした。前医では抜歯を勧められたそうです。この歯には太く長い芯棒がはいっているので、ちょっと除去するのはリスクがあります。そこで、赤い場所をMTAで逆根充することにしました。術直後では膿をさらってるので、根っこの先の暗い感じが強くなってますが、そのことについては特に問題ありません。3枚目が術後

右の写真の方も黄色に示した場所に膿がたまっていて、痛みがあるとのことでした。前医では抜歯を勧められたそうです。この歯には太く長い芯棒がはいっているので、ちょっと除去するのはリスクがあります。そこで、赤い場所をMTAで逆根充することにしました。術直後では膿をさらってるので、根っこの先の暗い感じが強くなってますが、そのことについては特に問題ありません。3枚目が術後 12日のレントゲンですか、暗い感じもなくなり、調子よさそうです。もちろん痛みなどもありません。

12日のレントゲンですか、暗い感じもなくなり、調子よさそうです。もちろん痛みなどもありません。