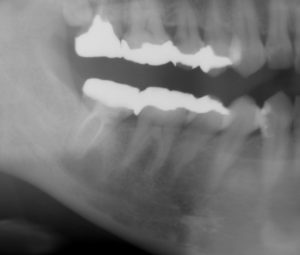

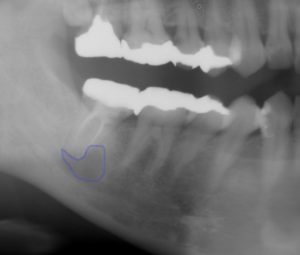

テキトーなタイトルですが、今回は右上6番のMB2の拡大。

主訴としては、最初に眼精疲労、右後頭部の頭痛、バファリンもロキソニンも聞かない。そして2~3日前より歯も痛くなったとのことでした。

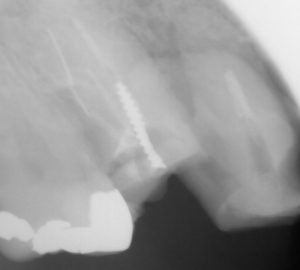

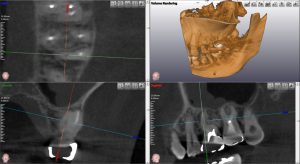

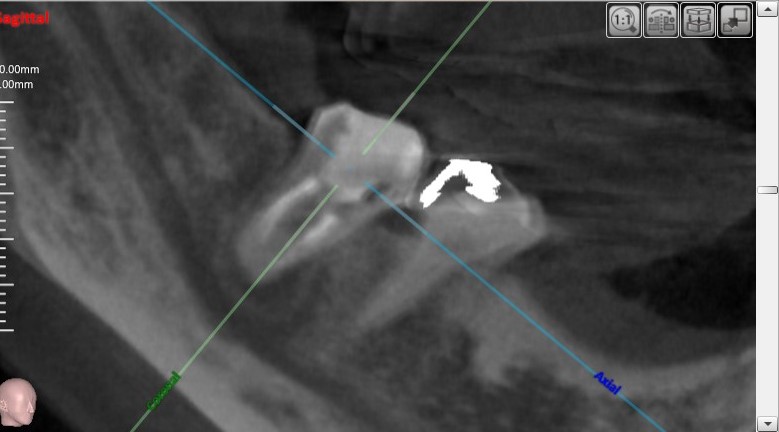

CTでは、明らかに近心頬側に病巣があり、そこから、歯性と思われる上顎洞炎も併発しています。原因は右上6番のMB2とほぼ断定できるので同部の感染根管治療が必要です。(上顎洞の手術は必要ないのではないかと思われます。)。加えて、3週間後には長期の海外出張にでられるとのことです。(急げ~~)

CTでは、明らかに近心頬側に病巣があり、そこから、歯性と思われる上顎洞炎も併発しています。原因は右上6番のMB2とほぼ断定できるので同部の感染根管治療が必要です。(上顎洞の手術は必要ないのではないかと思われます。)。加えて、3週間後には長期の海外出張にでられるとのことです。(急げ~~)

一日で、クラウンの除去、コアの除去(近心頬側部のみ)を行い、MB2を根尖まで穿通しました。2回目の来院では症状がひきました。3日目の来院で根管充填を行い、”絶好調!!”とのお言葉もいただきました。いろんな道具があればMB2の拡大も全く困難ではありません。

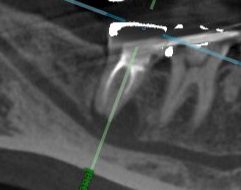

今回の症例でも、古いガッターパチャーを除去して、確実な根管拡大および洗浄を行って、MTAを用いて根管充填しました。術前では下顎管までくっきりとぬけていた透過像がなくなり、根尖周囲に骨ができてきたのがわかります。もう少しまてばもっと回復してくるのではないでしょうか。

今回の症例でも、古いガッターパチャーを除去して、確実な根管拡大および洗浄を行って、MTAを用いて根管充填しました。術前では下顎管までくっきりとぬけていた透過像がなくなり、根尖周囲に骨ができてきたのがわかります。もう少しまてばもっと回復してくるのではないでしょうか。