結果的に間接覆髄になったとはいえ、結構深い虫歯です。

ラバーダムを行い(ソフトクランプとラバーは厚めものです)

軟化象牙質の除去(最初は手指の感覚で)

う蝕検知液の使用し(カリエスディテクター:1%アシッドレッド)

Er-YAGレーザーで完全にう蝕を除去して(ビデオでは省略してます)

MTA覆罩です。間接覆髄としての材料としても非常に優れています。

術後は咬合痛もなく、非常に良好です

結果的に間接覆髄になったとはいえ、結構深い虫歯です。

ラバーダムを行い(ソフトクランプとラバーは厚めものです)

軟化象牙質の除去(最初は手指の感覚で)

う蝕検知液の使用し(カリエスディテクター:1%アシッドレッド)

Er-YAGレーザーで完全にう蝕を除去して(ビデオでは省略してます)

MTA覆罩です。間接覆髄としての材料としても非常に優れています。

術後は咬合痛もなく、非常に良好です

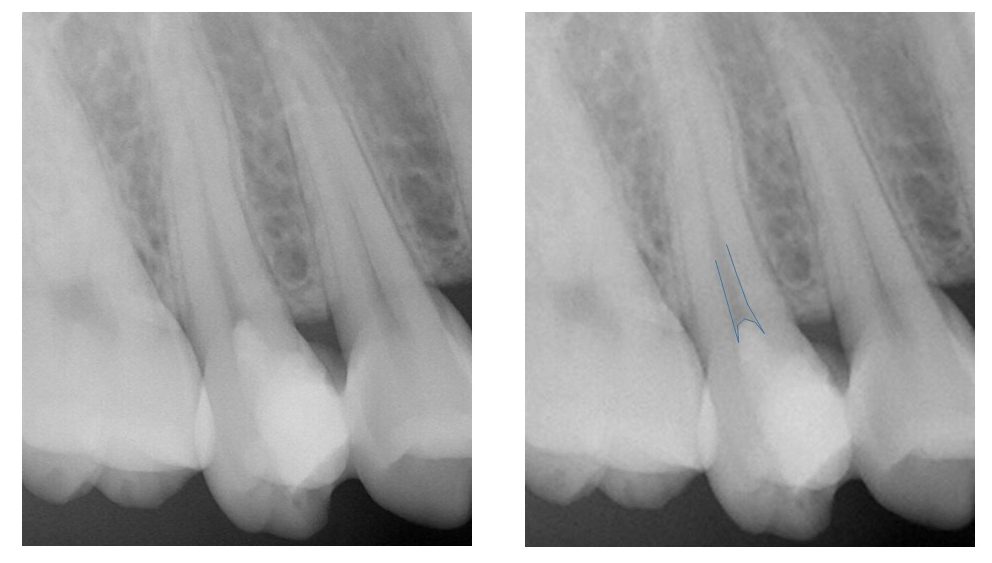

以前、MTAにて断髄を行った症例の経過観察をさせていただきました。術直後はやや冷水痛があったものの今は何ともなくなったそうです。レントゲンでの経過を見てみると、直後ではMTAが歯髄に接しており、MTAは歯髄に向かって凸状に充填されています。逆に歯髄はMTAに対して凹んでいます。この様子は、動画での充填の様相と矛盾しないと思います。ちょっとわかりにくいので、線で示してみました。左も右も同じ写真です。

約10ケ月ですが、歯髄の先端、MTAと接している部分が丸くなっているのがわかります。

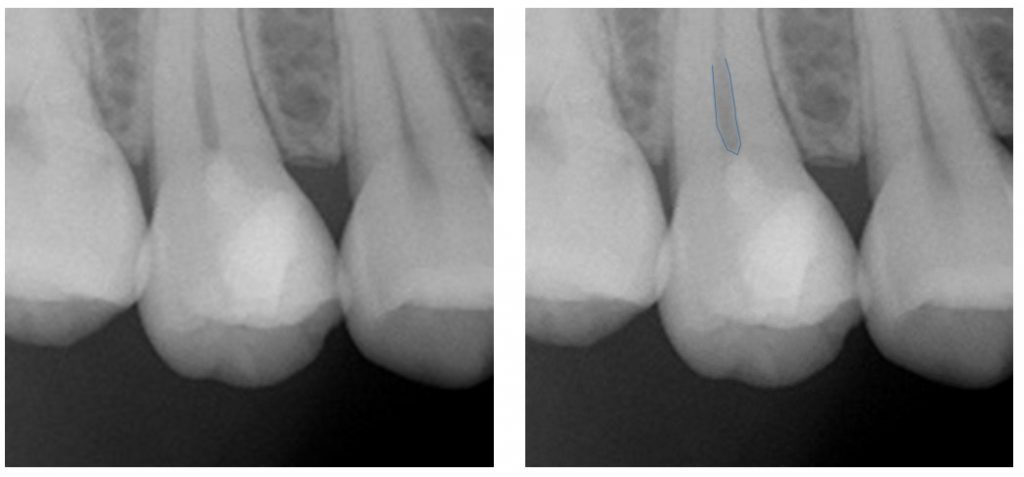

別角度でもう一枚、この写真でもやはり同じように見えます。ここで歯髄の先端が丸く見えるのはMTAによって歯髄組織が硬組織に置換されてきたものと考えられます。すなわち、象牙質再生が起こっているとも考えられます。動画での軟化象牙質の除去後の歯髄露出をみて、そして歯髄を保存したことを”無謀”とみられた方も多くおられると思いますが、このように経過を見ていくと、決して無謀ではなく、きちんとした手順を踏めば、ほとんどの歯髄は保存可能と思われます。

歯髄(歯の神経)を取らないほうが、歯が長期的に残るのは論を待たない。しかしながら、日本はやたらと神経をとる国に入ると思う。これは、後々のトラブルをおそれてなのか、保険制度の問題か、もしくは日本の歯科教育の問題かもしれない。しかし、関係者なら、神経の処置をしない=言い換えるなら歯髄保存療法がどれだけ大切かはよく知っているので、確実で安心な歯髄保存療法の出現が待たれている。いままで、いろんな方法がでてきたものの、MTAによる歯髄保存療法はその予後の良さがとびぬけているように思う。また、海外の論文でも報告は多く、その予後の良さにはエビデンスがあるといっていいと思う。例えば、、

3-mix と シンバスタチン のコンビネーションは詳しくはしらないけど、論文の中で、MTAの成功率は93.8%、それに対して単なる3-mixは57.1%との報告(3-mixの成功率の低さ、、、)

BogenらによるとMTAによる歯髄保存療法は97.96%の成功率で特に若年者の15症例では優れた成績を残したとのことであった。(超意訳です、、) All teeth in younger patients (15/15) that initially had had open apexes showed completed root formation (apexogenesis).

歯を残すためには、、安易に神経を取る処置をしないこと、これに尽きると思う。以前は 歯髄の露出=抜髄処置 であったがこれからは変わってくるように思う、ただ、ラバーダム、歯科用顕微鏡そして直覆用のMTAの使用が必須だと思います。

術前:

右上4番遠心にカリエスがあり。その範囲も広く、露髄の心配をしないといけない。ただし。冷水痛はあるものの、その他の症状はない。

術後:歯髄ギリギリまで、(動画では露出しているので、ギリギリではないが、、)修復物認められる。術直後に痛みがあったが、その後は落ち着いており、現在のところ咬合痛などはない。

今回は間接覆髄。左上2番で22歳の方です。前歯がう蝕で変色しています。特に痛みなどの症状はありません。このようなケースは臨床でよく見かけるケースだと思います。しかし、患者さんの立場と歯科医師の立場では考えることはかなり違うはずです。

患者さんは、前歯で見た目も悪いので直したいし、特にいま症状もないのでさっと治ると考えられると思います。しかし、歯医者からみると年齢が若いので歯髄腔もひろく、う蝕の範囲も広そうなので麻酔下の処置が必要で、術後の痛みが出る可能性も考えて、最初から抜髄(神経をとる処置)を選択する先生もおられると思います。患者さんサイドからみると痛くもない歯を神経の処置をすると、、

抜髄処置をするとどうしても、そののちに”変色”や”破折”といったトラブルのもとになるのですが、お互い、どうしても先のことより今のことを考えがちなのでこの程度のう蝕で抜髄になることは多いと思います。(先のことより、、のくだりが日本の保険治療の典型的な悪い考え方だと思いますが、そのことについてはまた今度、、)

今回の症例では、虫歯をきちんと取りつつ、神経の保存も念頭に置いた処置です。最初に直接覆髄も念頭に置いて、浸麻およびラバーダムをします。う蝕をランドバーで除去し、最後の微妙なところはEr-YAGレーザーで除去しています。一般にレーザーでの除去は切削片も出ないし、もしも神経が露出しても安全に感染歯髄および感染歯質を除去できると思います。今回は神経が露出することはなかったので、露出した象牙質をMTAでカバーして、仮封して終了です。直後のレントゲンで、MTAが歯髄ギリギリまで充填されている様子がわかりますが、とくに問題は今のところないようです。