いとう歯科ではマイクロスコープを臨床に導入してから、ちょくちょく他の医院で治らないから診てほしいという要望がありました。遠くは広島市、近くでも神辺、府中とかからです。しかしながら根管治療はうまく行っても、当医院では遠方から来られる患者さんのかかりつけ医とは成り得ません。遠くから来ていただけるのは嬉しいのですが、メインテナンスやリコールのことを考えるとこのことは非常に大きな問題です。

また、一般に難治性の根管治療と考えられていても、CT、マイクロおよびEr:YAGレーザー等の治療器械や修復材料としてのMTAのコンビネーションの力は絶大です。そして、絶大な故に”以前の歯科では何ヶ月も、時には何年も治らなかった”ものが、たった数回の治療で治ることがあります。もちろん喜ばしいことなのですが、故に患者さんの前医への不信感がつのります。(後で述べますが、保険治療の制限のなかでは、難治性となるのも当然と思っています。また、その制限の中で頑張られている行為を否定する気持ちは全くありません。)

以上の2点を勘案すると、当然の事ながら、治療を終えた後に、患者さんが歯科治療難民となる恐れがあります(治療にいくのは、通うのに時間がかかる、遠いので 痛くなった時だけとか、、)。これは本意ではありません。

また、保険治療では扱える材料に限りがあります。(現時点でMTAは根管充填剤として保険では認可されていない)もちろん時間にも限界があります。

これらの数々の問題を解決するために、”根管治療専門外来”を開設し、根管治療のみの扱いを行い、治療後はかかりつけ医の先生に継続的なメインテナンス等を行っていただくのが、よいと考えました。また、保険診療の”ワク”からはずれることによって、より良い機材が、より良い材料が使用でき、より良い治療成果がでると考えられます。

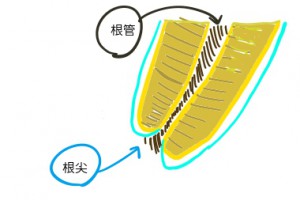

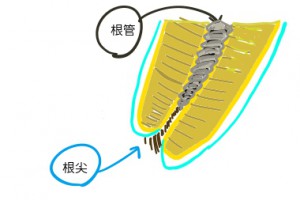

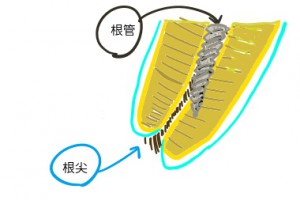

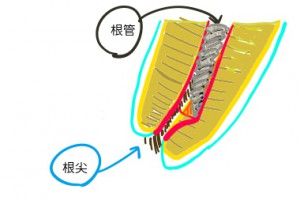

根管治療のなかでもやたらと、難しいものの一つがレッジと呼ばれるもの。まあ、大体は曲がった根管(湾曲根管)を真っ直ぐな道具でお掃除するので、大なり小なりレッジとかトランスポーテーションとか起きる。

根管治療のなかでもやたらと、難しいものの一つがレッジと呼ばれるもの。まあ、大体は曲がった根管(湾曲根管)を真っ直ぐな道具でお掃除するので、大なり小なりレッジとかトランスポーテーションとか起きる。

これがレッジでこれができると非常に厄介。その先には道具も進みにくく、感染物質が残る可能性も高い。残っていて、病巣の原因になっているならば、必ずレッジの克服がキーポイントになる。克服できなければ、歯根端切除術もしくは抜歯となります。

これがレッジでこれができると非常に厄介。その先には道具も進みにくく、感染物質が残る可能性も高い。残っていて、病巣の原因になっているならば、必ずレッジの克服がキーポイントになる。克服できなければ、歯根端切除術もしくは抜歯となります。